巾帼榜样

山水海淀,创新之城!在这片科技与梦想交织的热土,一位位求新求变、突破自我的逐梦者在这里破浪前行,让梦想一路生花。新时代的海淀女性,正在以多元的角色、无畏的勇气在各自领域书写华章!

海淀区统计局建模突击队

全国统计建模大赛是统计系统最高水平的业务技能比赛,历来被各地统计局作为锻炼人才,锤炼队伍的重要舞台。早在2016年,经个人报名、科室推荐、领导审核的方式,北京市海淀区统计局成立了一支不到10人的建模突击队,全部为女同志。数年来,这支队伍逐渐壮大至26人,越来越年轻。目前已连续五年获得北京统计建模选拔赛优胜奖(第一名),2022年-2024年作为北京市唯一一个区县代表队冲入全国赛并获得全国统计建模大赛二、三等奖。

每年三月,建模突击队召开头脑风暴大会,定下当年的研究任务,并从中选拔3名代表参加全市统计建模选拔赛。区统计局专门开辟出一个房间,或是会议室、或是值班室,建模参赛小组厉兵秣马,开始备赛。近5年,建模参赛小组全部由女性组成,平均年龄27.6岁,90%以上为硕士研究生。从初春到深秋,她们放弃周末和节假日,从开题报告开始,她们大量阅读文献、研究区情政策,从“人工智能”到“专精特新”,从“多模态”到“新质生产力”不断转变研究方向,各种议题不断推翻重塑,最终将创新效率、数字经济和新质生产力等极具海淀特色的议题作为突破口。选题方向确定后,她们通宵达旦搭建初期数据库,进行数据清洗和加工,最终运用各类统计学和经济学模型搭建模型。决赛前,她们仍在相互配合,演练着现场答辩。参赛的同时,手头的日常工作也未放下,她们同时进行着上万家调查单位统计报表的审核和验收工作。到关键节点,王振蓉同志高位调度、深度参与,对研究思路、模型和方法使用提出具体意见,率队到供电公司等地协调数据,组织到委办局发放调查问卷。突击队其他队员分工合作,调阅资料、准备基础数据、模型修正。

初春到深秋,从北京初赛地到南宁、昆明的国家级赛场,建模突击队一路奔跑,与各路高手对决,与同事携手同行。她们不断挑战和突破自己,正如海淀局领导所说:“比赛中各位队员不仅展示了卓越的专业水平,更是展现出了敢想敢干、勇攀高峰的精神风貌。”她们的建模之旅“不止胜负,不止赛场”!2024年,突击队成功将比赛中的模型运用到日常统计服务工作当中,推出了全区经济运行先行指标预警预测系统。

海淀区融媒体中心政务内容运营部

在海淀区政务新媒体领域,海淀区融媒体中心政务内容运营部,一支由13位女性成员组成的团队表现卓越,占该部门14名成员的主体。她们运营着“北京海淀”微信公众号、微博、掌上海淀移动客户端、“学习强国”海淀学习平台等重要平台,以豪情与担当书写海淀精彩篇章。

2024年,“北京海淀”微信公众号发布推文2492条,发布次数显著增长,影响力攀升。阅读量达10万+的推文共10条,最高阅读量达24万,10月粉丝数突破80万,成为居民获取信息的重要渠道。“AI眼中的海淀”栏目借助AIGC技术,结合热点话题和传统文化,丰富内容生产,成为最受欢迎栏目之一。从市广电局新媒体指数榜单看,“北京海淀”微信公众号在北京市16+1区中持续名列前茅,连续12个月稳居第一。

“北京海淀”微博主导运营多个话题登同城榜热榜,如#我在海淀过大年#等。#影像里的中关村#话题阅读量达869.6万,获20+媒体支持,登微博热搜北京同城榜第3位。2023年起,“北京海淀”联动“文旅海淀”微博紧跟实时热度进行运营策划,如#用张杰宿命之眼一览海淀风貌#等话题,扩大账号传播力和粉丝粘合度。

“掌上海淀”客户端致力于提供便民服务,通过开展各类线上线下活动、优化推广渠道以及加强与其他平台的合作等方式,吸引了大量新用户加入。8月启动升级微信小程序端,架起政府与居民沟通桥梁。2024年掌上海淀推出的“数字孪生社区”便民服务平台获北京新闻奖应用创新一等奖。

“学习强国”海淀学习平台成为干部群众学习交流的重要阵地。三年来上线稿件约4000条次,策划本地特色专题,平均阅读量超90万,获总平台转发本地精品内容超百条,开展线下活动策划举办4场大型学习强国活动。总阅读量过3亿,排名最好成绩位居全国市级平台11位;订阅量超过2300万人,排名最好成绩位居全国市级平台17位,各项成绩排名连续三年为北京市各区之首。

这些成绩背后,是该部门女性成员们日夜坚守、精心策划、用心创作的不懈努力。她们以细腻视角、敏锐洞察力和创新精神,为海淀区政务新媒体发展注入动力。她们用多种方式传播海淀声音,讲述海淀故事,树立政务宣传标杆。

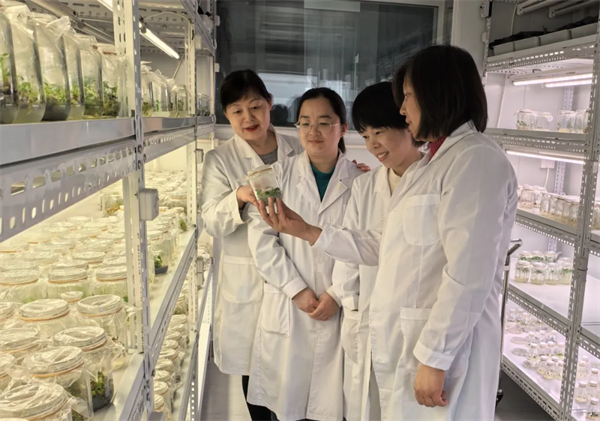

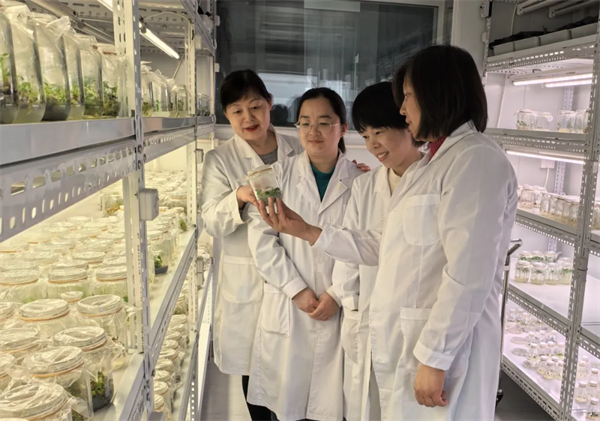

北京市海淀区植物组织培养技术实验室

坚持自主创新,助力种业振兴。围绕园艺作物产业发展技术瓶颈,不畏艰辛,勇于创新,持续开展种业科技攻关。不断优化单倍体育种技术,使该技术始终处于国内领先、国际先进水平,1项关键技术获国家发明专利,选育出辣椒、茄子新品种11个,部分品种超过国内外主导品种水平;4个品种适合高端设施栽培,弥补了我区短板。17个辣椒品种取得农业农村部品种登记证。辣椒成果获市农业技术推广一等奖。利用独创的韭菜雄不育无性系育种技术选育新品种3个。优化樱桃砧木种苗和草莓、甘薯脱毒苗组培快繁和脱毒技术,实现产业化生产;建立了数十种果树苗木、高档花卉的组培快繁技术,处于国内先进水平。制定的《樱桃砧木组培快繁技术》成为北京市地方标准。草莓、甘薯成果分获北京市农业技术推广二等奖。优选出适合北京生态环境建设的乡土植物30多种,在世界园艺博览会和中国花卉博览会上荣获特等奖、金奖等27项;北京市园林绿化局《北京花讯》专刊介绍乡土植物成果。发表论文20多篇。2021年被海淀区妇联授予“海淀区三八红旗集体”荣誉称号。

加速成果转化,推动产业发展。始终坚持“立足海淀、服务京津冀、面向全国”的发展服务理念,推动完善科技推广服务体系、提速成果转化和产业化。每年在上庄农业科技园举办园艺作物新优品种展示会,展示蔬菜、林果、花卉新优品种上千个。在全国累计建立蔬菜栽培示范点100多个。积极参加各地种业会展,23个辣椒、茄子品种被评为“专家推荐品种”。累计推广蔬菜新品种种子1万多公斤,种植面积60多万亩,带动农户5000多户,实现社会经济效益7亿多元;在北京的公园、农业园、道路绿地推广乡土植物300多万株。

情系“三农”福祉,实现科技富民。团队发挥女性亲和力强、心思细腻的优势,以粮菜高产示范、应用场景打造、送良种良法到田、技术指导培训等方式,大力开展农技推广服务,备受好评。每年在农业科技园开展大豆、花生等粮菜高产示范,推广新品种及高产技术,大豆生产荣获2023年度北京市高产“擂台赛”二等奖。与京西稻研究会合作开展盆栽京西稻生产示范,并应用于长安街沿线,传播稻作文化;与翠湖创新工场合作打造了高端设施辣椒、茄子高效栽培应用场景;在农业科技园打造了特色植物应用示范场景。集成韭菜主要病虫害绿色防控技术并示范应用,保障我区韭菜产品质量安全。累计为海淀100多个种植主体供应优质蔬菜种子5000多份、韭菜等种苗300多万株,樱桃砧木种苗和草莓、甘薯脱毒苗180万株,带动其产量产值增加8%以上,服务我区“菜篮子”“果盘子”和“米袋子”。累计指导培训2000多人次、发放资料3000多份,培养农村实用人才20人。在内蒙古科右前旗、河北赤城、北京延庆等地开展了科技帮扶,累计带动500多农户开展蔬菜生产,农户收入2300多万元。有效促进农民增收致富,被北京市农业农村局评为“2023年度北京市农民增收典型案例”。

北京市中关村中学

学校聚焦课程改革关键性问题,成立教研团队,举办“玉兰学术讲堂”,广泛开展项目式研究。依托“深度学习”“学科能力持续改进及策略研究”等教科研项目或课题,提升教师的课程领导力及课堂教学品质。充分发挥示范辐射作用,现拥有海淀区八个学科教研基地。

学校拥有汪德昭书院、学生发展指导中心、创客空间以及优雅、开放、融通、人本的办学环境和设施设备,为多元课程、多彩社团提供良好的实践活动场所。注重学生可持续发展、终身学习力的培养,同时注重培育学生创新精神和实践能力。学生社团取得一系列丰硕成果。科技社团为金鹏社团,在世界头脑奥林匹克比赛、科技创新大赛和机器人设计系列比赛中取得骄人成绩;艺术社团中的管乐团和京剧团为金帆社团,还有民乐团、合唱团和舞蹈团,这五个社团在各类比赛及演出中表现卓越;篮球社团、武术社团分别被命名为北京市级体育传统项目校、北京市金奥运动队。

学校重视国际交流,长期与国内外友好学校进行师生互访交流活动。引进社会增量资源,激活办学活力,与国科大深度携手,开设高中“国科大科学实验班”,以项目研究、学科拓展和基地实践系列课程,探索跨学科双导师项目式学习方式,引领学生创新成长。完善一体两翼“雁翔课程”模型,注重培育学生的科学素养和人文情怀。与中科院各院所深度合作,构建“一所一课程、一所一基地、一所一个导师团队”的“三个一”工程。

发挥科技特色优势,构建创新人才培养机制。2024年学校被海淀区教委授予“青少年拔尖创新人才培养基地校”,13名同学入选北京市中学生“英才计划”,3名同学入选北京市“青少年科技俱乐部”科研实践和清华大学物理系进所研学。加入联动30余家世界500强及创新型行业领军企业的基础教育拔尖创新人才培养方案“机加英才计划”,与中国科学院大学共建“嘉木英才创新学院”,全方位打造“闪耀课程群”,聚焦创新人才培养机制,共谱“科教融合、贯通培养、协同创新”新篇章。

优化课程体系,坚持德育先行,五育并举。基础教育课程建设优秀成果荣获区级一等奖,国家课程校本化高质量实施专著《批判性思维教学》一书正式出版。升级构建“仁正力雅”德育新体系,凝练“细微处润品,大道中养格”育人理念,引领学生走向“正品达善,雅格至美”的成长追求。研学课程深入人心,落实“人文底蕴、科学精神、学会学习、健康生活、责任担当、实践创新”的人才培养六大核心素养。搭建特色人才发展摇篮,丰富多元社团异彩纷呈。2024年,学校被评为海淀区美育示范学校。学校创办优质教育品牌,办学影响力得到不断提升,现已是“中国科学院大学生源基地校”“全国中小学生创造教育重点基地”“北京市科技后备人才早培基地”。推进领导体制改革,提升集团发展质量上乘。贯彻二十届三中全会精神,党组织领导的校长负责制办学体制改革成果凸显。学校党委荣获首批北京市中小学示范党组织的殊荣,成为北京市44所获奖单位之一;双一小学加盟中关村中学,优势互补、强强联合的教育联盟新样式稳步发展。

北京中西医结合医院麻醉手术科

北京中西医结合医院麻醉手术科团队是一支集专业、敬业与奉献于一身的杰出队伍,其中女性成员占比高达78.95%。她们以不让须眉的英姿,在无影灯下、精密仪器旁,坚定地守护在病人身旁。凭借对患者的深切责任心与精湛的专业知识,助力病人战胜病痛,顺利渡过难关。从术前访视的细致入微与专业素养,到术中的严谨认真,直至病人安全度过手术期,团队的每一位成员都始终秉持着“大医精诚”的院训精神,全心全意地对待每一个病人,每一台手术,以及每一天的工作,用实际行动诠释了医者仁心与高尚的职业操守。

科主任韩雷,从事麻醉临床工作30年,带领团队开展手术麻醉,参与危急重症抢救。30年如一日,她对待病人全心全意,没有出现过一起医疗差错事故和纠纷,曾获得“海淀区三八红旗手”“医院科室管理优秀奖、援疆优秀医生、医德医风标兵”等荣誉。护士长全飞飞,从事手术室护理工作18年,工作中勤恳履责、扎实工作、无私奉献,带领护理团队配合科主任完成管理工作和各项工作任务,得到一致好评,曾获得“优秀带教老师、优质护理服务标兵”等多项荣誉。在科室主任与护士长的卓越领导下,团队坚守“患者至上、生命至上”的初心使命,全心全意地对待每一位患者。不仅积极投身于手术配合与生命抢救中,致力于减轻患者的病痛,还注重不断提升麻醉及手术服务能力,充分发挥平台科室的关键作用,力求为患者提供更为专业、舒适的医疗体验,极大地便利了广大居民。团队积极参与围手术期多学科团队合作,其工作领域已拓展至门诊与病房,业务范围也涵盖了临床麻醉、日间手术、无痛诊疗、分娩镇痛、急慢性疼痛诊疗、重症医学及急救复苏等多个领域。无影灯下的无数个不眠之夜,疫情防控期间的紧急气管插管等抢救任务,无不彰显着团队的拼搏与奉献。近一年来,随着医院业务量的提升,科室手术量同比增长了20%,其中难度大、风险高的三四级手术增量超过30%,急诊手术增量更是高达25%。面对工作强度和难度的显著增加,团队成员迎难而上,高质量地完成了各项医疗任务。无论是夜间还是节假日,每当遇到危急重症抢救,两位女性中层领导总是第一时间赶到工作岗位,带领团队紧密配合,确保手术的顺利进行,为患者生命安全筑起坚实的防线。

近年来,团队始终秉持开拓精神,不断强化医疗质量管理,提升医疗护理服务水平,践行着“惠泽百姓、回报社会”的庄严承诺。他们精益求精、敬业奉献,为医疗事业的发展贡献了自己的力量。带领麻醉手术科先后获得“北京市麻醉质控优秀单位”“医院感染管理优秀科室、开展新技术新项目优秀科室、护理质量管理优秀科室”等多个荣誉称号。

柔肩踔厉担重任 ,巾帼逐梦绽芳华!让我们携手,共赴未来之约!在海淀高质量发展的舞台上,释放新时代“她”力量!

未完待续,下期见!